目次

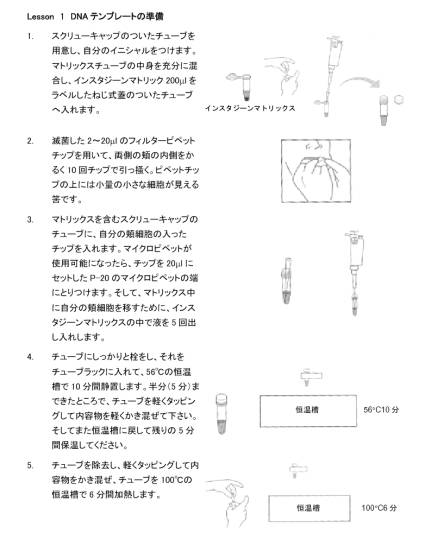

1 概要

大学での講義の学修成果を高校の単位として認定する山口県立宇部高等学校と山口大学の高大連携協定の一環として本講座は実施された。本講座は、遺伝子操作の内容を正しく理解し、体験していただくことで、この技術の有用性、利便を感じて頂くことを主眼としている。このため、遺伝子組換え操作によって目に見えるかたちで形質が変化する材料をもとにこの技術を体験していただく実習内容とした。さらに遺伝子組換え操作を通じて、論理的な思考を学び、科学の楽しさ、おもしろさを肌で感じていただくことを目的とした。このため、実際の操作ばかりでなく実習前後に行うディスカッションを重視したカリキュラムを組んだ。論理的思考のための材料として4つ塩基のみで構成される遺伝子は最もよい教育材料と考えている。

実習内容は以下の三つより構成した。(1)遺伝子組換え操作を目で見て体験していただくためにオワンクラゲの蛍光蛋白質をコードしている遺伝子を大腸菌に導入し、光る大腸菌を作製した。(2)映画ジュラシックパークなどでも用いられた遺伝子増幅技術

(PCR)を用いて増幅された遺伝子をアガロースゲルで分離し、実際に観察した。この実習では様々なプライマーを使って遺伝子がどのような増幅されるのか予想し、遺伝子の2重らせん構造を正しく理解させることを試みた。(3)観察結果をもとに各グループで議論し、最後に結果を発表していただいた。

開催日時: 平成17年8月9、10日

会場: 山口大学総合科学実験センター遺伝子実験施設

講師: 水上洋一 (山口大学遺伝子実験施設 助教授)

秋 利彦 (山口大学遺伝子実験施設 助手)

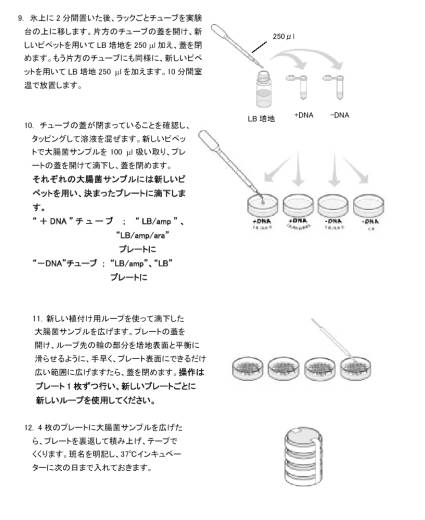

協力教員: 辰己佳寿子 (山口大学エクステンションセンター 講師)

見学:田中均 (山口大学アドミッションセンター 助教授)

平野晋也 (山口大学大学院理工学研究科)

井上卓三 (山口大学大学院理工学研究科)

末広大輔 (山口大学大学院理工学研究科)

前田雄一 (山口大学大学院理工学研究科)

橋詰悠子 (山口大学大学院理工学研究科)

中村公美 (山口大学工学部応用化学工学科)

池田健太郎 (山口大学大学院理工学研究科)

堺亮太 (山口大学工学部応用化学工学科)

船越丈司(山口大学医学系研究科)

片桐友樹(山口大学医学系研究科)

参加生徒: 山口県立宇部高等学校理数科1年生24名

引率教員: 宮地政利 (山口県立宇部高等学校 教頭)

実施スケジュール

| 8月9日(火) | |

| 9 : 00 - 9 : 40 | 挨拶・自己紹介 |

| 9 : 40 - 10 : 00 | 実習の説明 |

| 10 : 00 - 10 : 30 | リスト確認・ピペット操作説明・実習の説明 |

| 10 : 30 - 12 : 30 | PCR実習(1) PCR反応・ゲル作成 |

| 12 : 30 - 13 : 30 | お昼休み |

| 13 : 30 - 15 : 30 | 組換え実習(1) 大腸菌の形質転換 |

| 15 : 30 - 17 : 00 | PCR実習 電気泳動・染色 |

| 8月10日(水) | |

| 9 : 00 - 10 : 00 | 組換え実習(2) 電気泳動結果の観察 |

| 10 : 00 - 11 : 00 | PCR実習(2) 大腸菌の形質転換結果の観察 |

|

11 : 00 - 12 : 00 |

総合討論 |

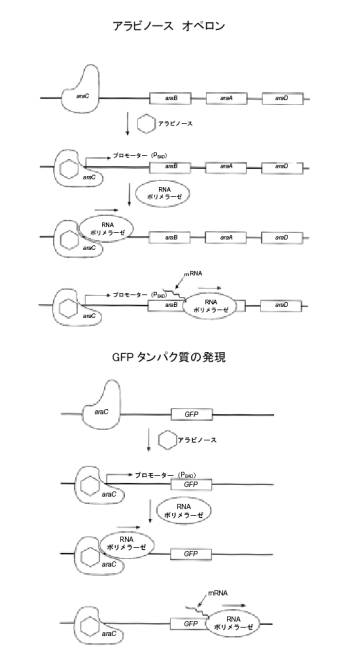

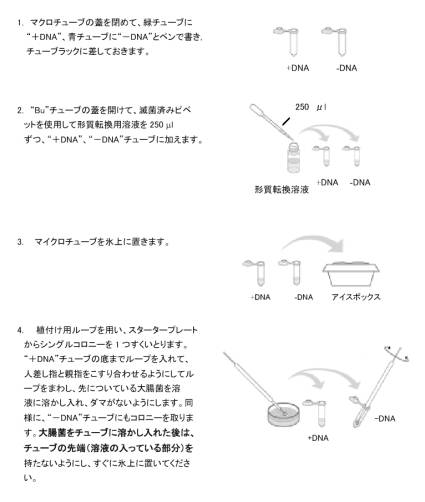

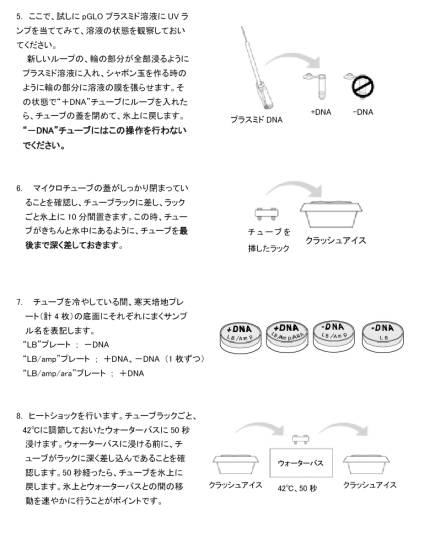

Green Fluorescent Protein (GFP)をコードする遺伝子をバクテリアに導入する。この遺伝子は、おおもとはオワンクラゲのDNA から切り取ってきたものである。オワンクラゲが暗闇の中で光を発することができるのは、この遺伝子がコードしているGreen Fluorescent Protein が存在するからなのである。新しい遺伝子が導入されると、バクテリアは今まで持っていなかった、クラゲの遺伝子を発現させて、紫外線を当てると明るく緑色に光るタンパク質をつくりだす。バクテリアは染色体遺伝子の他に、プラスミドと呼ばれる比較的小さな環状のDNA を持っている。このプラスミドDNA を用いて、ある生物の遺伝子を、別の生物に取り込ませる手法を学ぶ。通常、プラスミドDNAには、バクテリアが生きていくために有益になりうる、機能を持つ遺伝子を1種類以上含まれている。これらの有益な遺伝子をバクテリア同士が共有するために、プラスミドDNA を細胞内に取り込んだり、外へ放出したりする。バクテリアは新しい環境に順応するために、このメカニズムを利用している。最近話題になっているMRSA のような抗生物質耐性バクテリアは、こうして生まれてきたのである。今回の実習に用いた プラスミドには、Green Fluorescent Protein(GFP)の遺伝子と、抗生物質アンピシリンに対する耐性を有するための遺伝子が含まれている。また、このプラスミドは取り込まれた細胞中で、GFP の発現が糖の一種、アラビノースの有無によりコントロールされるように作成されている。このように、他の機能を持つ遺伝子を組み込まれた遺伝子を組換えDNA と言う。新しい遺伝子を取り込んだ後、培養される寒天培地の中にアラビノースが含まれていると細胞は蛍光を発し、アラビノースが含まれていない培地では白く(もともとの細胞の色)見えるはずである。ここではじめて、遺伝子発現調節とセレクションのメカニズムを、目で見ることにより簡単に体験することができる。(バイオラッド社、pGLO バクテリア遺伝子組換えキット説明書より一部改変して抜粋)

3−3 組換え実習 光る大腸菌 結果

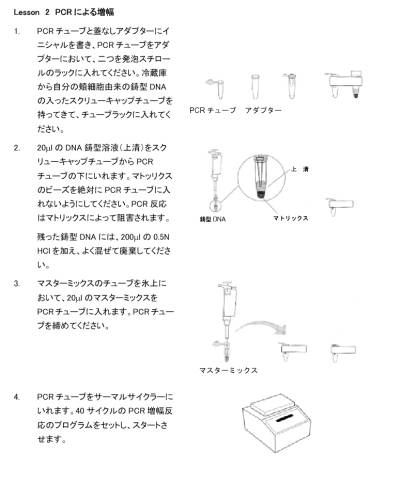

1983 年、Cetus 社のカリーミュリスは遺伝子研究に革命を起こす、新たな分子生物学的技術を開発し、それによって1993 年にノーベル賞を受賞しました。ポリメラーゼ連鎖反応(Polymerase Chain Reaction, PCR)と名付けられたこの技術は、発明後5年以内で、分子生物学を多くの分野で用いられる研究法となった。PCRが発明される前の分子生物学の実験には手間暇がかかり、高度の技術を要した。加えて、微量のDNAを用いなければならなかったため、生物学の他の分野(病理学、植物学、動物学、薬学)で働く研究者にとって分子生物学を自分の研究で扱うことが難しくなっていた。PCR は遺伝子地図作成、クローニング、DNA配列決定、そして遺伝子検出、という4 つの主要なバイオテクノロジー分野に影響を及ぼした。本実習では学生自身の頬の細胞から抽出されたヒトゲノムDNAを鋳型DNA鎖として用いる。PCR反応には次のような反応液が必要となる:

・4 つのDNA塩基(アデニン、グアニン、チミン、シトシンのデオキシリボヌクレオチド3-リン酸化物)

・DNAポリメラーゼ

・2 つのDNAプライマー

・増幅する極少量の鋳型DNA鎖

この反応の特異性は、全ゲノムから一つの特異的なDNA(遺伝子)断片に狙いをつけて増幅することによる。

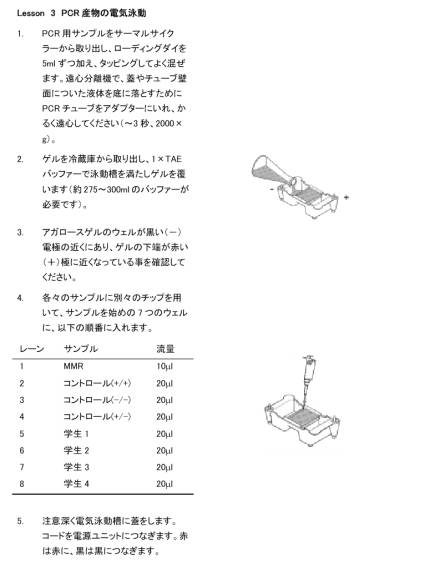

1. DNA鎖は相補的に結合(ハイブリダイズ)する。

2. DNA鎖はDNAポリメラーゼによって合成される

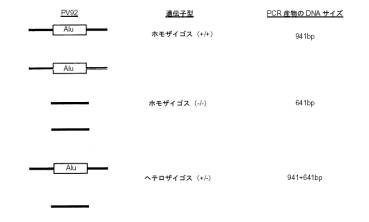

PCRの場合、相補的なDNA鎖の結合は、2 つの異なるオリゴヌクレオチドプライマーが各々、鋳型上に存在する自分に相補的な塩基配列に接着(アニーリング)したときに起こる。この2 つのプライマーは、増幅する二本鎖DNA(鋳型)の各々のDNA鎖の別々の末端に特異的に付着するようなヌクレオチド配列を含むように人工的に合成する。本実習では反復配列の一つであるAlu配列を含む領域をPCRにより増幅する。Alu配列は300bp程度の反復配列を含むDNA 配列であり、一度に一つずつ挿入され、ヒトゲノム8中には50万回程度の挿入があったとされている。この様にランダムに反復する配列の起原や機能はわかっていない。このAluという名前は、この配列に制限酵素Alu Iの切断部位が共通してみられることからきている。Alu配列が位置する部位の中には、遺伝学者にとって非常に有用な性質を持ったものがある。遺伝子のイントロンに存在しているのなら、Alu配列は各個人の相関関係を推定するのにも用いることができる。本実習では、第16染色体のPV92遺伝子座内にある一つのAlu配列をPCR でスクリーニングする。このAlu配列は二形性である。すなわち、その因子はある人には存在し、ある人には存在しない。ある人は第16染色体のうちの片方のPV92 遺伝子座に挿入配列を持ち、ある人はどちらの相同染色体にもそれを持っている。そして、どちらにも挿入配列を持っていない人もいる。この挿入配列の有無はPCRとアガロースゲル電気泳動により検知することができる。本実習では、生徒は自分の頬の細胞からゲノムDNAを抽出する。生徒が使うプライマーはAlu配列全体(300bp)と641bpのPV92遺伝子座を挟むようデザインされており、Alu配列が存在すれば941bpの断片が、存在しなければ641bpの断片が増幅される。PCR 産物のアガロースゲル電気泳動を用いれば、Alu配列を持つ(+/+)ホモザイゴス(941bp の産物のみ)と、Alu配列を持たない(−/−)ホモザイゴス(641bp の産物のみ)、941bp の産物、641bp の産物の両方が存在する(+/−)ヘテロザイゴスを充分見分けることができる。(バイオラッド社、Chromosome 16 PV92 PCR / Informatics キット説明書より一部改変して抜粋)

世界の人々と本実習参加生徒のAlu遺伝子型の分布の比較

|

人数 |

Alu+の割合 |

Alu-の割合 |

|

|

|

|

|

|

|

total |

39838 |

0.37 |

0.63 |

|

male |

6992 |

0.37 |

0.63 |

|

female |

8748 |

0.34 |

0.66 |

|

Asian |

2783 |

0.64 |

0.36 |

|

European |

7073 |

0.26 |

0.74 |

|

Australasian |

207 |

0.2 |

0.8 |

|

Native American (North) |

206 |

0.38 |

0.62 |

|

Native American (South) |

209 |

0.56 |

0.44 |

|

本実習(判定できた者) |

20 |

0.85 |

0.15 |

現在、大学改革が進む中で、教育の専門化が日に日に進行している。私たちは、最近では大学院博士課程の学生を教育する機会が増えている。大学院生を教育していると学部学生から鍛えないと良くならないのだろうかと思う。しかし、学部学生を教育すると高校生の教育の重要性を感じるようになる。

そこで、今回初めて、高校生を教育する機会に恵まれ、日頃の念願が叶ったわけである。いざ、教育することになると様々な不安が頭をよぎった。高校生は多感な時期でもあるし、逆ぎれされたらどうしよう?とか、たばこを吸っていたら注意した方がいいのだろうかとか、つまらないことを色々と考えてしまった。考えれば考えるほど不安になり、飽きさせないために久々に講義(実習および総合討論)のレジメを作ることになった。

これは、私が大学教育を始めた当初、沈黙になると格好悪いという理由で、講義時間を数分単位で区切り、話す内容を細かく記したものである。さすがに今回は台本までは作らなかったが、それでもかなり綿密なレジメを準備することになった。実習も数分単位でスケジュールを作り、細かいシュミレーションを繰り返し、緊張と不安の中、実習当日を待つことになった。

当日、緊張から朝早く目が覚め、2時間近く前に大学に到着した。すると高校生が建物の前で座っている。まさかと思い、「おはよう」とお声をかけると「おはようございます」という元気な返事が返ってきた。目は輝いていて顔はうれしそうに笑っている。こっちもなんだか楽しくなってきて一気に緊張がほぐれてきた。

実習が始まると高校生たちは本当に聞き上手で「すごい!」「おもしろい!」を連発し、いつのまにか乗せられてしゃべっていた。今の若者は・・・という話をよく耳にするが、実際に高校生に接してみると昔と全く変わらず、本当に純粋で紙が水を吸っていくように多くの知識を吸収していった。むしろ私たちの方が教えられているのではないかという印象さえあった。

あっという間に予定の2日間が過ぎ、終わってみれば延長戦をサヨナラ勝ちしたような心地よい疲れが残っていた。もう一度と言われれば少し考えて(やっぱりしんどかったから)やはり引き受けるのではないだろうか。次回指導できる時には、もっと大きな感動を与えられるような実習を考えてみたい。そして高校生たちのすごい!!という声をもう一度聞いてみたい。

ところで、タイトルの留意点と課題は何だろう?思い浮かばない・・・。書かないといけないのだろうか?まあ、たまには反省することのない実習があっても良いではないだろうか?!

5 受講生の感想とアンケートの結果

問1 あなたは理科・数学が好きですか?

好き 14

どちらかといえば好き 11

どちらともいえない 0

どちらかといえば嫌い 0

嫌い 0

問2 理科・数学の中で、あなたが最も好きな科目はどれですか?

物理 1

化学 11

生物 6

地学 2

数学 5

問3 理科・数学の中で、あなたが最も嫌いな科目はどれですか?

物理 5

化学 0

生物 0

地学 16

数学 3

問4 あなたは実験・観察が好きですか?

好き 17

どちらかといえば好き 7

どちらともいえない 0

どちらかといえば嫌い 0

嫌い 0

問5 あなたは将来、理系に進学したいと考えていますか?

考えている 19

どちらかといば考えている 4

どちらともいえない 1

どちらかといえば考えていない 0

考えていない 0

問6 あなたは将来、理系の職業に就きたいと考えていますか?

考えている 18

どちらかといば考えている 4

どちらともいえない 2

どちらかといえば考えていない 0

考えていない 0

問7 授業は面白かったですか?

面白かった 22

どちらかといえば面白かった 2

どちらともいえない 0

どちらかといえば面白くなかった 0

面白くなかった 0

問8 授業で取り扱った内容は難しかったですか?

難しかった 13

どちらかといえば難しかった 9

どちらともいえない 2

どちらかといえば易しかった 0

易しかった 0

問9 授業の内容は、自分なりに理解できましたか?

理解できた 4

どちらかといえば理解できた 13

どちらともいえない 6

どちらかといえば理解できなかった 1

理解できなかった 0

問10 また、このような授業があったら、参加したいと思いますか?

参加したい 21

どちらかといば参加したい 3

どちらともいえない 0

どちらかといえば参加したくない 0

参加したくない 0

問11 理科・数学について、知りたいことを自分で調べようと思うようになりましたか?

なった 7

どちらかといばなった 13

どちらともいえない 4

どちらかといえばならなかった 0

ならなかった 0

問12 研究者を身近に感じるようになりましたか?

なった 11

どちらかといばなった 8

どちらともいえない 5

どちらかといえばならなかった 0

ならなかった 0

問13 科学技術や理科・数学に対する興味・関心が増加しましたか?

増加した 16

どちらかといば増加した 7

どちらともいえない 1

どちらかといえば増加しなかった 0

増加しなかった 0

問14 研究機関で実施されている研究について、具体的なイメージをもつようになりましたか?

なった 10*

どちらかといばなった 13

どちらともいえない 1

どちらかといえばならなかった 0

ならなかった 0

問15 最後になりましたが、あなたのご自身の性別を回答ください

男性 13

女性 11

|

|

|

|

|

|

|

|